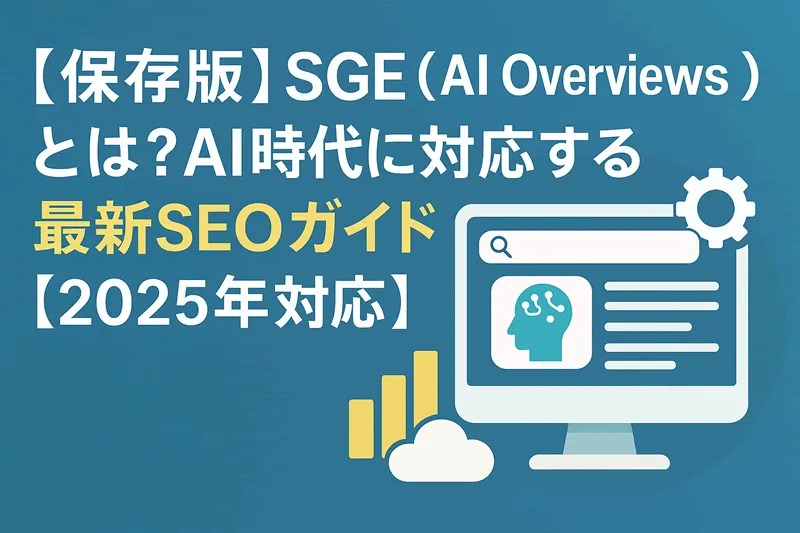

【2025年最新】SGE(AI Overviews)とは?AI時代に対応するSEO戦略と実践ガイド

Google検索が大きな転換期を迎えています。

その中心にあるのが「SGE(Search Generative Experience)」

現在は「AI Overviews」という名称で正式運用が始まった新機能です。

エッグデザインオフィスでは、自社サイトやクライアントサイトが実際にAI Overviews(AI概要)で紹介されるようになっている経験をもとに、AI時代のSEO対策を日々実践・検証しています。

この記事では、SGE(AI Overviews)の基本情報から、SEOに与える影響、そしてAIに引用されやすいコンテンツ作成の実践ポイントまで、2025年時点で押さえておくべき情報を体系的に解説します。

SGE(AI Overviews)とは?

SGEは、Googleが2023年に発表した生成AIを活用した新しい検索体験です。

検索クエリに対し、AIが自然言語で要約・回答を提示し、ユーザーは従来の検索よりも迅速に情報にアクセスできるようになります。

現在の正式名称:「AI Overviews」

2024年5月からは、米国などを中心に「AI Overviews」という名称で正式にリリースされました。今後、日本を含むグローバル展開も加速する見込みです。

主な特徴

- ・検索結果の上部にAIによる要約が表示

- ・会話型検索に対応(文脈を保持)

- ・Google独自の生成AI「Gemini」を活用

- ・信頼性の高い出典リンクを優先表示

SEOへの影響:キーワードではなく「引用される」コンテンツが鍵

SGEの登場により、これまでの「検索上位を目指すSEO」は、AIに引用されるためのSEOへと変化しています。

想定される主な影響

- ・クリック率(CTR)の変動:AIによる要約で、ユーザーが検索結果をクリックせずに満足する可能性が増加。

- ・上位表示だけでは不十分:要約に引用されなければ流入が減少する可能性も。

- ・E-E-A-Tの重要性がさらに増加:AIは信頼性・専門性の高い情報を優先して引用。

AI Overviewsに引用されやすい記事を作る5つのポイント

- 1. 明確な構造と見出し(HTMLタグの最適化)

-

・H2・H3を活用してトピックごとに分かりやすく整理

・箇条書きや表を使い、視認性とスキャン性を高める

・ひとつの見出しに1トピックのみを意識

このような構造設計は、AI Overviews(旧SGE)がコンテンツ内容を正確に理解する上で特に重要です。

さらに、AIに正しく伝わる「見出し設計」については、次章で詳しく解説します。 - 2. 質の高い一次情報の提供

-

・体験談、独自調査、インタビュー、検証レポートなど

・他サイトの要約ではなく、自分自身の知見や分析を提供

- 3. 検索意図への明確な回答

-

・「〜とは」「違い」「使い方」「注意点」など具体的な疑問に対する明快な答え

・Q&A形式やFAQ構造を活用すると効果的

- 4. 出典や根拠の明示

-

・公的機関、学術論文、専門家の発言など、信頼できる情報元を引用

・医療・法律・金融などは専門家監修やライセンス明記があるとより強力

- 5. 独自性と網羅性のバランス

-

・他サイトにない切り口や構成を意識

・ただし、重要トピックを網羅しない記事はAIに選ばれにくい

AIに理解される「見出しの情報設計」とは?

「見出しの情報設計」とは、記事全体の構成を読者とAIの双方に正しく伝えるための設計手法です。

H2やH3タグの内容に意味を持たせることで、検索エンジンがトピックの関係性を正確に把握し、要約(AI Overviews)にも反映されやすくなります。

特に重要なのは、見出しに検索されやすいキーワードを自然に含めること。

これにより、コンテンツの主題が明確になり、AIにとっても「どの質問に答える記事なのか」が理解しやすくなります。

たとえば:

✕【悪い例】「影響について」

〇【良い例】「SGEによるSEOへの影響とクリック率の変化」

このように、「検索される可能性の高い語句(キーワード)」を見出しにキーワードを適切に盛り込むことで、検索エンジンや生成AIに記事の内容がより正確に伝わり、検索結果や要約に反映されやすくなります。

H2・H3の具体的な使い方とキーワード設計

見出しを戦略的に設計するためには、HTML上の階層ルールを守ることが大切です。

特にH2とH3の使い分けは、SEOとAI理解の両面で大きな役割を果たします。

HTML上の基本ルール

・H1:ページタイトル(1ページに1つ)

・H2:主要セクション(トピック全体を区切る)

・H3:H2の補足説明や具体例、Q&Aなど

SEO観点での見出し設計ポイント

| ポイント | 解説 |

| キーワードを含める | ユーザーが検索しそうな語句を自然に盛り込む(例:「SGEの仕組み」「SEOへの影響」) |

| H2でトピックを分ける | 1見出し1テーマ。H2だけで記事構成が伝わるように。 |

| 補足・深掘りはH3で分解 | FAQ・違い・手順など、H2の文脈を補足する内容。 |

つまり、見出し構造は単なるデザイン要素ではなく、

AIに「このページは何を伝えたいのか」を正確に理解させるための設計図です。

E-E-A-T時代のSEOは「AIに信頼されるか」が勝負

Googleは、信頼できるコンテンツを評価する指針として「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」を重視しています。

SGEに引用されるには、E-E-A-Tを意識したコンテンツ制作が必須です。

| 要素 | 対策の具体例 |

| 経験 | 実体験、現場の声、ユーザー視点のレビューなど |

| 専門性 | 専門知識・資格保持者の監修、業界特化の分析 |

| 権威性 | 引用元の明示、SNSや外部リンクでの評価・紹介 |

| 信頼性 | 誤情報の排除、最新情報の更新、透明性のある運営 |

まとめ:AI時代のSEOは「ユーザーとAIの両方を納得させる」こと

SGE(AI Overviews)の登場は、SEO戦略にとって大きなパラダイムシフトです。

単に検索上位を目指すだけでなく、AIに「選ばれる」「信頼される」コンテンツ設計が今後の鍵となります。

今後は、次のような視点での運用が不可欠です。

・質の高い独自情報

・検索意図に即した構造化

・E-E-A-Tの徹底

これからのSEOは、「AIを意識したコンテンツ設計」なしには成り立ちません。

今すぐ、自サイトの記事をチェックし、AI時代にふさわしい情報提供に進化させましょう。

現状では特別な対応をしなくてもAIに取り上げられるケースもありますが、対策を積み重ねてきた企業とそうでない企業とでは、確実に差が生まれています。

エッグはその「対策を続けている側」として、実践に基づいた知見を今後も発信していきます。

記事を一つ書いただけでは、すぐにE-E-A-TやGoogleの評価が上がるわけではありません。

SEOと同じく、ユーザーにとって有益な情報を継続的に発信し続けることが大切です。

その積み重ねがE-E-A-T評価を高め、サイト全体の信頼性を底上げします。

P.S.

本記事は、実際にAI概要(AI Overviews)で紹介されている自社およびクライアントの実践経験をもとに執筆しています。

AI時代のSEOを、現場の視点から検証し、実践的に伝えることをこれからも続けていきます。

「AIによる概要とは?その仕組みと役割を解説」という記事をこの記事とは違った角度(AIの概要、仕組み、役割)からみた記事もご覧ください。

この記事は参考になりましたか?

この記事に関連した記事もご覧ください!

2008年1月に起業し、2026年で18年目を迎えました。これまで一貫して「成果につながるWEBサイト」をテーマに、中小企業を中心とした幅広い業種のサイト制作・運用に携わってきました。

企画・デザイン・コーディングはもちろん、公開後の運用サポートやWEBコンサルティングまでをワンストップで提供。制作だけにとどまらず、アクセス解析や改善提案を通じて売上や集客アップといった成果につなげる支援を行っています。

近年は、AI時代の検索体験(SGE / AI Overviews)への最適化にも注力し、自社およびクライアントサイトが実際にAI概要で紹介されるようになっている経験をもとに、SEO・コンテンツ戦略を検証・発信中です。

経営者からは「信頼して任せられるパートナー」として、WEB担当者からは「更新しやすく、使いやすい」と高く評価いただいています。現場で培った知見と実績をもとに、クライアントのWEB活用を支援するとともに、その実践から得た学びをブログで発信しています。

一部の制作実績はホームページ内の「制作事例」で公開中です。

SEO対策

SEO対策