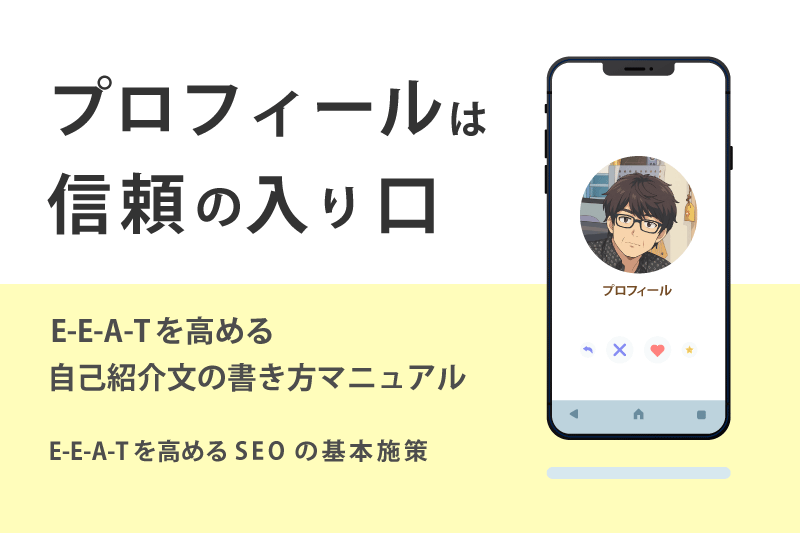

プロフィールは信頼の入り口|E-E-A-Tを高める自己紹介文の書き方マニュアル

「プロフィール、書くことがない…」

あなたはそう思っていませんか?

特に中小企業や個人事業主の方の中には、「立派な経歴や資格がないから」「自分には話せるような実績がない」と、プロフィール作成に抵抗を感じる方も少なくありません。

しかし、プロフィールは単なる自己紹介ではありません。それは、読者が「この記事を信じていいのか?」を判断するための、最も重要な手がかりです。

なぜなら、読者が本当に知りたいのは、あなたの学歴や肩書きではなく、「誰が書いているのか」「どんな経験に基づいた情報なのか」だからです。

たとえば、会社に勤めて3年。まだ業界経験は浅いけれど、毎月1本ずつブログを書き続け、今では36記事を公開しました。「最初は書いたこともなかったのに…」というスタートから、お客さまに「ブログ読みました!」と声をかけてもらえるようになった。

こうした実体験こそが、あなたの信頼を築く最強の武器になります。資格や学歴がなくても、現場で積み重ねてきた経験が、何よりも確かな「信頼の証」になるのです。「信頼の証」は読者に対してだけじゃなく、SEOとして検索エンジンにも効果があります!

この記事では、あなたの「経験」と「信頼」を最大限に引き出すプロフィールの書き方を、具体的に解説していきます。

なぜプロフィールは「信頼の入り口」なのか?

「信頼できる情報」を重視するGoogleの評価基準「E-E-A-T」は、プロフィールと密接に関係しています。

E-E-A-T

・経験(Experience): そのテーマについて、実際に経験しているか?

・専門性(Expertise): そのテーマについて、専門的な知識があるか?

・権威性(Authoritativeness): その分野で、権威ある存在として見なされているか?

・信頼性(Trustworthiness): その情報が、信頼できるものか?

あなたのプロフィールは、これらE-E-A-Tの4つの要素を読者に伝えるための、もっとも効率的で直接的な手段です。

プロフィール作成の3つのステップ

では、あなたの強みを最大限に活かすプロフィールを、3つのステップで作っていきましょう。

ステップ1: 強みと実績の洗い出し

まずは、あなたの「E-E-A-T」の元となる材料を、すべて書き出してみてください。

・お客さまから言われて嬉しかった言葉は?

・これまでの仕事で、特に印象に残っているエピソードは?

・どんな課題を、どう解決しましたか?

・どんな業種・業界の仕事を手がけてきましたか?

・仕事へのこだわりや、大切にしていることは?

「大したことない」と思っていることでも構いません。お客さまからの「ありがとう」の一言、難しい課題を解決した経験、こだわりの作業工程など、すべてがあなたの強みであり、実績です。

ステップ2: 読者に「刺さる」言葉を選ぶ

洗い出した強みを、読者に響く言葉に変換します。

・専門用語は避ける: 「UI/UX」や「E-E-A-T」といった専門用語は、読み手が理解しやすいように、かみ砕いて説明しましょう。

・数字を入れる: 「多くの実績」よりも「200件以上の制作実績」のように、具体的な数字を入れることで、説得力が格段に増します。

・読者の悩みに寄り添う: 「ホームページ制作って何をすればいいの?」という読者の悩みに、「まずはお話しを聞かせてください」のように応える言葉を入れると、より親近感がわきます。

ステップ3: 読者像に合わせた「見せ方」を工夫する

プロフィールの見せ方も重要です。

・長文プロフィールと短文プロフィールの使い分け: ブログ記事の最後には短文プロフィール、専用のプロフィールページには長文プロフィールを掲載するなど、使い分けましょう。

・顔写真の掲載: 顔が見えることで、読者はより安心感を抱きます。

プロフィールの具体例

参考までに私のプロフィールを紹介します。

松本 佳明(エッグデザインオフィス代表)

2008年1月に起業し、2025年で17年目を迎えました。これまで一貫して「成果につながるWEBサイト」をテーマに、中小企業を中心とした幅広い業種のサイト制作・運用に携わってきました。

企画・デザイン・コーディングはもちろん、公開後の運用サポートやWEBコンサルティングまでをワンストップで提供。制作だけにとどまらず、アクセス解析や改善提案を通じて売上や集客アップといった成果につなげる支援を行っています。

経営者からは「信頼して任せられるパートナー」として、WEB担当者からは「更新しやすく、使いやすい」と高く評価いただいています。現在も現場で培った知見を活かし、クライアントのWEB活用を支援するとともに、その経験をブログで発信しています。一部の制作実績はホームページ内の「制作事例」で公開中です。

このプロフィールには、以下のようにE-E-A-Tの要素が凝縮しています。

■E(Experience 経験)

・「2008年に起業し、2025年で17年目」

年数を具体的に書くことで、長年の実務経験を強調。単なる自己紹介ではなく「長く現場に身を置いてきた」証明になる。

・「幅広い業種のサイト制作・運用に携わってきた」

多様な業界での経験があることを示すことで、ノウハウの蓄積を伝えられる。

■E(Expertise|専門性)

・「企画・デザイン・コーディング・運用サポート・コンサルティングまでワンストップ」

WEB制作の工程を網羅している専門性を表現。単なる制作者ではなく「全体を理解し実行できる専門家」であることを示す。

・「アクセス解析や改善提案を通じて売上や集客アップにつなげる支援」

制作にとどまらず「成果を出すための専門性」を持っていることをアピール。

■A(Authoritativeness|権威性)

・「経営者からは信頼して任せられるパートナー」「WEB担当者からは高く評価」

第三者の評価を記載することで、自分の言葉だけでなく他者からの信頼があることを強調。

・起業17年という数字自体が「長く継続して選ばれてきた権威性」を裏付ける。

■T(Trust|信頼性)

・「現場で培った知見を活かし、ブログで発信」

自分の経験をオープンに共有していることは「透明性」につながり、信頼感を高める。

・具体的な実績年数・活動内容の明示

抽象的な肩書きだけでなく、事実ベースの情報を出すことで「信ぴょう性」が上がる。

「長年の経験」+「専門スキル」+「第三者からの評価」+「実際に発信している姿勢」 を盛り込んでいるので、Googleの評価基準でも読者の印象でも「信頼できる制作者だ」と感じてもらえるプロフィールになっている。はず^^;

プロフィールの役割

個人ブログと中小零細企業のWEBサイトでは、プロフィールの役割や見せ方が微妙に異なります。どちらも「信頼の入り口」ではありますが、誰に向けて・何のために書くかによって、伝えるべき内容やトーンが変わってきます。

プロフィールの目的によって違いをわかりやすく整理すると以下のようになります。

| 項目 | 個人ブログのプロフィール | 中小零細企業のブログのプロフィール |

|---|---|---|

| 目的 | 自分自身の発信力・信頼性を高める | 企業の信頼性・人間味を伝える |

| 対象読者 | 同じ悩みを持つ個人、趣味仲間、ファン層 | 見込み顧客、取引先、地域住民など |

| 書き方のトーン | パーソナルで親しみやすく、感情や価値観を込める | ビジネス寄りだが、現場の人柄や想いを伝えることで親近感を持たせる |

| 伝えるべき内容 | ・自分の経験やストーリー ・なぜこのブログを書いているか ・価値観や好きなこと |

・担当者の役割や経験 ・企業としての姿勢や取り組み ・地域や業界への思い |

| 信頼のポイント | 継続していること、リアルな体験、共感できる視点 | 実績・現場の声・企業の歴史や取り組みの裏付け |

ポイント

個人ブログでは、「この人の考え方が好き」「同じような経験をしている」といった共感が信頼につながります。

企業ブログでは、「この会社はちゃんとした人がいて、誠実にやっている」といった安心感が信頼の鍵になります。

どちらも「人の顔が見える」ことが大切ですが、個人は「自分らしさ」を、企業は「人間味と専門性」を意識して書くと効果的です。

コーポレートサイトのブログにおけるプロフィールの役割

1. 企業の「顔」を見せることで、信頼感を生む

・無機質な会社情報だけでは、読者との距離は縮まりません。

・担当者の名前や顔、経験、想いをプロフィールで伝えることで、「この会社には人がいる」「ちゃんと考えて発信している」と感じてもらえます。

・特に中小企業では、代表者や担当者の人柄が企業イメージに直結します。

2. 専門性・実績の裏付けになる

・その記事が「誰によって書かれたのか」は、内容の信頼性を左右します。

・たとえば、製造業の現場担当者が語る改善事例や、営業担当が語る顧客対応の工夫など、現場のリアルな声があると説得力が増します。

・資格や肩書きよりも、「何を経験してきたか」「どんな課題に向き合ってきたか」が読者の共感を呼びます。

3. 企業文化や価値観を伝える場になる

・プロフィールには、企業としての姿勢や考え方がにじみ出ます。

・「お客様との対話を大切にしています」「地域密着で30年やってきました」など、企業のストーリーを感じさせる一文があるだけで、読者の印象は大きく変わります。

4. 読者との関係構築のきっかけになる

・「この人の記事、また読みたい」「この会社、ちょっと気になる」そんな感情が芽生えると、ブログは単なる情報発信ではなく、関係づくりのツールになります。

・プロフィールがあることで、読者は「人」に対して親しみを持ち、企業との距離が縮まります。

つまり、コーポレートサイトのブログのプロフィールは、企業の信頼・専門性・人間味を伝える“接点”です。記事の内容だけでなく、「誰が、どんな思いで書いているのか」を伝えることで、読者との関係性が深まります。

コーポレートサイトのブログ用プロフィール文(例)

〇〇工務店 広報担当 2019年に入社し、現場の職人さんやお客様とのやりとりを通じて、住まいづくりの奥深さを学んできました。

これまでに施工事例やブログ記事を50本以上執筆。現場の空気感や、職人さんのこだわりを“言葉で伝える”ことを大切にしています。

専門的な資格はありませんが、日々の業務で得た経験と、お客様の声に耳を傾け続けてきたことが、私の強みです。

「この会社、ちゃんと人がいるんだな」と感じてもらえるようなブログを目指しています。

書くべき要素とポイント

| 要素 | 内容 | 書き方のコツ |

|---|---|---|

| 所属・役割 | 会社名+担当業務 | 「〇〇工務店 広報担当」などシンプルに |

| 経験年数 | 入社年・業務歴 | 「2019年入社」「5年以上の現場経験」など具体的に |

| 実績 | 執筆記事数・対応件数など | 数字を入れると信頼感UP |

| 想い・姿勢 | 仕事への向き合い方 | 「現場の空気を伝えたい」「お客様の声を大切に」など |

| 信頼感 | 読者へのメッセージ | 「安心して読んでもらえるように」「人の顔が見えるブログを」など |

ポイント:肩書きよりも“人柄”を伝える

中小企業では、肩書きや資格よりも「この人がどんな気持ちで仕事をしているか」が読者の信頼につながります。プロフィールは、企業の“人間味”を伝えるチャンス。

たとえ資格がなくても、現場で積み重ねてきた経験と想いがあれば、それが最大の信頼材料になります。

参考までに、製造業、飲食業向けのプロフィール文の例も掲載しときます。

製造業向けプロフィール文(例)

〇〇製作所 製造部/現場担当 入社して7年、金属加工の現場で日々製品づくりに携わっています。 最初は工具の名前もわからないところからのスタートでしたが、先輩方に教わりながら少しずつ技術を身につけ、今では図面の読み取りから加工まで一通りこなせるようになりました。 ブログでは、現場での工夫や失敗から学んだこと、製品ができるまでの裏側などを発信しています。 専門的な資格はありませんが、現場で積み重ねてきた経験と、ものづくりへのこだわりには自信があります。

飲食業向けプロフィール文(例)

〇〇食堂 調理スタッフ/広報担当 地元で愛される定食屋で、調理とブログ更新を担当しています。 料理の世界に飛び込んで5年。最初は包丁の持ち方もぎこちなかった私ですが、今では毎日厨房に立ち、常連さんの「今日も美味しかったよ」の一言が何よりの励みです。 ブログでは、季節の食材の話や、メニューの裏話、スタッフの日常などを綴っています。 料理人としての肩書きはありませんが、毎日お客様と向き合いながら感じたことを、言葉にして届けていきたいと思っています。

どちらも「資格や肩書きがなくても、現場で培った経験が信頼につながる」というE-E-A-Tの「経験:Experience」と「信頼性:Trustworthiness」を意識して構成しています。

エッグデザインオフィスでは記事の信頼性向上のため、クライアントサイトのブログにはプロフィールの掲載をおススメしています。

ブログの内容によって、プロフィールを「掲載する」、「掲載しない」をボタンで管理。複数の方のプロフィールもボタン一つで管理できるように制作しております。

「プロフィールは“信頼の入り口”です。記事を参考にご自身で作成いただくのも良いですが、『第三者の視点で整理してほしい』『WEBサイト全体で信頼性を高めたい』といった場合は、ぜひご相談ください。」

この記事は参考になりましたか?

2008年1月に起業し、2026年で18年目を迎えました。これまで一貫して「成果につながるWEBサイト」をテーマに、中小企業を中心とした幅広い業種のサイト制作・運用に携わってきました。

企画・デザイン・コーディングはもちろん、公開後の運用サポートやWEBコンサルティングまでをワンストップで提供。制作だけにとどまらず、アクセス解析や改善提案を通じて売上や集客アップといった成果につなげる支援を行っています。

近年は、AI時代の検索体験(SGE / AI Overviews)への最適化にも注力し、自社およびクライアントサイトが実際にAI概要で紹介されるようになっている経験をもとに、SEO・コンテンツ戦略を検証・発信中です。

経営者からは「信頼して任せられるパートナー」として、WEB担当者からは「更新しやすく、使いやすい」と高く評価いただいています。現場で培った知見と実績をもとに、クライアントのWEB活用を支援するとともに、その実践から得た学びをブログで発信しています。

一部の制作実績はホームページ内の「制作事例」で公開中です。

SEO対策

SEO対策